1997年本田里程发动机冷却系统故障

故障现象:一辆1997年本田里程3.0 L轿车,采用V6发动机,行驶里程已达20多万 km,最近车辆在行驶过程中,发动机有冷却液温度过高甚至“开锅”的故障。由于驾驶员的疏忽,车辆在发动机高温的情况下还继续行驶,最终导致车辆熄火且无法继续行驶。

检查分析:拖回厂后,维修人员直观地检查了一下,发现发动机后部暖风水管破裂,造成大量冷却液流失,引起发动机冷却液温度过高,与此同时又发现散热器上水管也有老化漏水现象。当我们要更换其水管时,在拔下水管的同时,发现冷却液里流出了淡黄色油水混合物。常规经验告诉我们,这台发动机因高温而且驾驶员还继续驾驶车辆高温行驶,引发气缸垫损坏的可能性最大。于是维修人员将发动机左右两侧气缸盖拆下,清理了冷却系水管、缸体水套、缸盖水套及暖风水箱里的油水混合物,同时更换了破裂的2根水管,并将其他老化的暖风水管也同时更换,装上气缸垫及气缸盖,将发动机装复。起动发动机运转良好。经路试发动机冷却液温度正常,于是完工交车。

但好景不长,车辆在半个多月后入厂返修。据车主反映这辆车开回去后,没有行驶多少里程,只行驶了500多 km,发动机冷却液温度又过高了。进车间后,笔者对该车进行检查,这次发动机冷却液温度高已达到“开锅”的程度。用故障诊断仪PGM检测,发动机冷却液温度在98~100 ℃之间,发动机冷却液温度确实偏高。通过米切尔资料库,找来该车冷却风扇控制线路图,对该车风扇控制线路进行检测,结果正常。风扇高低速运转正常,不存在因风扇控制系统电路引起的发动机冷却液温度过高故障。于是加足散热器冷却液,接上PGM故障诊断仪,进行爬坡路试。在爬坡过程中,PGM监测的冷却液温度基本上都在正常范围之内,风扇高低速运转信号显示明确。爬到坡顶后,打开发动机舱盖后,我们发现快怠速热敏阀座有慢性渗水迹象,是不是慢性渗水引起的发动机冷却液温度过高呢?上次维修时,并没有发现这个阀座有慢性渗水的现象,因故障总是随机出现的。回厂后,我们更换了快怠速热敏阀及相关的小水管。因拆水管时,发现冷却液里还有油水混合物,可能是上次更换气缸垫时,没有清理完的油污。加注清洗液至散热器中进行几次清洗后,加注防冻液排完冷却系中的空气。经路试,发动机冷却液温度正常。于是再次完工交车。

万万没有想到,该车又没过半月,车辆再次返修,此时车主意见非常之大,说花了那么多钱,也没有把车修好,以后不想再来修理了,企业形象受到了很大的影响,我们也进入沉思状态,维修陷入僵局。我们在思考,为什么维修了两次还没有把这起发动机冷却液温度异常故障彻底解决?故障的根源在哪里?大家在一起进行了深入的讨论与研究,最终一致决定再次拆下左右2个气缸盖进行认真检查。这次我们在缸体水套内又发现了大量的黄色油水混合物,但油底壳内的机油却一点也没有被冷却水混合。真是奇怪了,只有油道里的机油可以进入冷却系中,但冷却系中的水却无法进入油道,难道还会有单向阀在起作用?

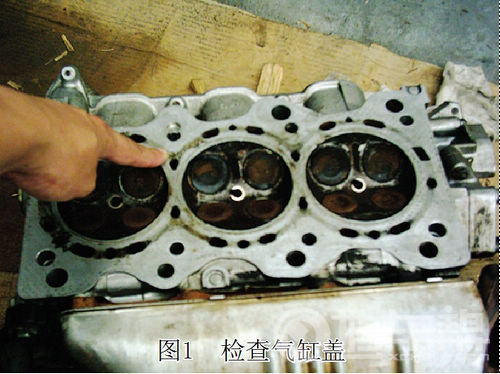

笔者经过认真分析认为:发动机在运行过程中,机油压力(200~300 kPa)在发动机中等负荷以上时,始终大于冷却系中循环水的压力(110 kPa),造成油道内的机油不断压入冷却系中,再通过水泵不断旋转将水与油搅拌成黄色油水混合物。为了验证上述分析是否正确,我们首先对2个气缸盖进行认真检查(图1)。会不会是气缸盖因使用年代已久,造成金属疲劳产生裂纹或砂眼呢?要想检查出气缸盖有裂纹或砂眼,谈何容易!第一,它不是铸铁缸盖,磁力探伤无法检测。第二,显影粉的检测,操作更加不容易。最后,笔者想到了一种土办法,将2个气缸盖的油道孔用木桩塞紧,再将水注入气缸盖水套中,使水平面与缸盖平面相等,这时将压缩空气压入一个没有堵塞的油道中,这个油道我们选择了缸体主油道至缸盖上的油道孔。凸轮轴和气门摇臂轴的润滑油孔在相关部件并未拆卸的情况下,处于相对密封状态,操作中没有出现泄漏情况。当施加压缩空气200 kPa时,我们发现在油道与水套也就是2个气缸燃烧室交接处的水道孔里向外冒气泡了(图2,左侧气缸)。

由此真相大白,由于发动机气缸盖特别是燃烧室工作环境相当恶劣,加上发动机使用年代已久,在发动机高温后,造成两气缸燃烧室交接处最薄处产生裂纹或砂眼,故障根源最终找到了!

故障排除:更换了2个纯正本田气缸盖后,装复发动机,再次对发动机冷却系中的油水混合物进行清理,经过长时间长距离的试车,再没有发现有黄色油水混合物产生,发动机水温正常。这起因车辆使用年代已久、零部件损坏较多的综合故障终于彻底排除。(邱建明)